Entrevista: Hermes Leal – Por um cinema das paixões

Em seu novo livro, Hermes Leal mostra os resultados de seus estudos de três décadas sobre a Semiótica das Paixões, uma teoria da narrativa focada nas ações e nas emoções do personagem. E fala, nesta entrevista, como temos dificuldades, no Brasil, de explorar as emoções dos personagens. O que nos impede?

Por Thiago Stivaletti

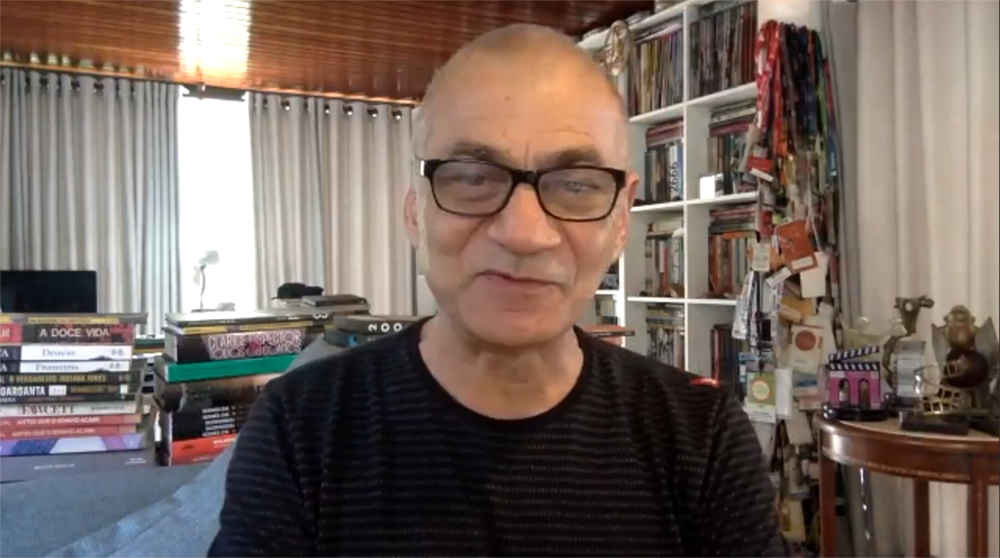

Hermes Leal já fez de tudo. Tem sete livros publicados – alguns deles romances –, edita há anos a Revista de CINEMA, dirige e escreve séries de TV, como “Cineastas” e “Pensamento Contemporâneo”, exibidas pelo Canal Curta!.

Mestre em Cinema, com especialização em Roteiro pela ECA/USP, e um apaixonado pelo trabalho de costura fina do roteiro e sua estrutura dramatúrgica, há mais de 30 anos, ele estuda a Semiótica das Paixões, teoria desenvolvida nos anos 90 por filósofos franceses como Algirdas Greimas, Jacques Fontanille e Gilles Deleuze. A teoria estuda o sentido das paixões nos sujeitos, levando em conta o estado da alma dos personagens na construção do personagem de ficção, e de uma busca pela verdade que se torna o destino de todos os personagens.

O resultado é o recém-lançado “As Paixões nos Personagens” (Screenwriter Online), em que desenvolve a chamada Teoria das Paixões para os personagens de cinema. Essa teoria tem uma viga mestra clara: são as paixões dos personagens que movem um grande roteiro, e não suas ações – estas devem ser sempre a consequência, nunca a causa. No livro, Hermes escolhe, como casos de estudo, alguns dos filmes e séries mais bem-sucedidos dos últimos anos: os filmes “Roma”, “Coringa” e “Parasita” e a série “Game of Thrones”, da HBO. O livro é uma continuação de “As Paixões na Narrativa” (2017, Editora Perspectiva), resultado de sua tese de doutorado na USP.

Todo esse estudo teórico deve render mais um fruto prático em breve. No momento, Hermes escreve seu primeiro roteiro de um longa de ficção, “Antes que o Sonho Acabe”, adaptado de seu próprio romance homônimo (Geração Editorial, 2014), que deve chegar às telas com direção de Lírio Ferreira (“Baile Perfumado”), e uma série, “Waves”, onde promete aplicar, com precisão, as teorias que ele mesmo desenvolveu.

Revista de CINEMA – Como se poderia definir a Teoria das Paixões? Quais são os seus fundamentos?

Hermes Leal – Essa teoria começou a se desenvolver nos anos 90 na França. Com o tempo, este aspecto da teoria do sujeito foi sendo deixado de lado, com os pesquisadores desenvolvendo a semiótica plástica e visual, mas eu insisti nesse caminho da busca da alma do sujeito. No livro, demonstro como esses conceitos constituem uma sofisticada teoria das passionalidades. E termino empregando a teoria em obras fundamentais dos últimos anos, como o filme “Roma” (2018), de Alfonso Cuarón, e a série “Game of Thrones”. Além de escrever o livro, passei seis meses produzindo vídeos que explicam melhor a teoria. E que estão distribuídos em quatro línguas. Estão sendo consumidos no mundo inteiro. Os vídeos estão legendados até em coreano. Estamos explorando uma dimensão internacional. Mas nosso foco tem sido primeiro a ficção brasileira.

Essa teoria permite que os roteiristas saiam dos arquétipos comuns. O que falta mesmo nos personagens do cinema brasileiro, que valoriza muito o tema, é o lado emocional – a gente não costuma trabalhar com a culpa, por exemplo, muito comum nos bons filmes. Isso acontece, porque a gente negativa muito as nossas emoções – elas são quase sempre consideradas ruins. A gente só usa palavras negativas, como “fragilizar”, para falar delas. Isso que eu chamo de nossa “falta de verdade” dificulta muito a nossa narrativa.

Em todos os bons filmes e séries, o personagem age a partir de um sofrimento que ele tem. Alguns exemplos: em “Game of Thrones”, a Arya é uma menina que se vinga a partir de um ódio, uma raiva, uma falta, porque matam o pai dela. Ela embarca numa jornada de liquidação do próprio ódio, e não da vingança, que é algo externo. Em “Central do Brasil”, toda a jornada da Dora começa na culpa que ela sente por ter vendido o menino. Em “Roma”, a protagonista também se move pela culpa de ter perdido o filho – ela se martiriza por ter desejado a morte do filho. É um exemplo perfeito de filme em que a personagem se move por sentimentos e sensações, e não por ações.

Você acredita que a consolidação da Teoria das Paixões tem a ver com o crescimento das séries de TV e streaming, já que os personagens precisam ser muito fortes para renderem muitos episódios e temporadas?

Ainda estamos no início da difusão dessa teoria. O desenvolvimento de nossas séries passam por outros problemas. Mas que já mudou o jeito de tocar seus projetos, do roteiro à escolha dos atores. Realmente, esse tipo de teoria voltada para o desenvolvimento do personagem de forma vertical ajuda muito no desenvolvimento de uma jornada mais longa. Mas o que nós trazemos de novidade é que esta jornada de ação é conduzida por uma outra relacionada às suas paixões, que precisam ser resolvidas no final da história. E com uma “verdade” a ser revelada, não com um truque, um fenômeno, um sonho ou uma mágica, para que nossa imperfeição se torne perfeita.

O meu livro está sendo lançado em quatro línguas, porque esse assunto interessa a criadores do mundo inteiro. Tenho diferentes tipos de alunos, em minha primeira turma, aprendendo essa teoria, como roteiristas de cinema e TV, escritores e também professores e estudantes dos cursos de Cinema das grandes universidades do Brasil, como a PUC-RJ e a UFRJ, entre outras. Demora um pouco, mas logo essa teoria estará sendo aplicada em sala de aula. Ela foi formulada para ser ensinada, como uma ciência que se pode obter conhecimento através de seu estudo. Ainda vamos nos consolidar como uma teoria últil e necessária para sairmos do achismo que nos guia atualmente no Brasil.

[line]

Essa teoria permite que os roteiristas saiam dos arquétipos comuns. O que falta mesmo nos personagens do cinema brasileiro, que valoriza muito o tema, é o lado emocional – a gente não costuma trabalhar com a culpa, por exemplo, muito comum nos bons filmes.

[line]

Por que essa teoria é diferente das outras?

Essa teoria é focada na teoria da narrativa, que foi muito pesquisada por Umberto Eco, por exemplo, mas é ainda outra coisa, é nova, porque somente agora aborda o personagem como condutor da narrativa, onde tudo ocorre em sua razão. E a alma do personagem, que sensibiliza a plateia, ocorre através do sofrimento que o personagem tem, em razão de uma paixão e da nossa imperfeição sempiterna. Somos imperfeitos, e somente a natureza é perfeita. Sendo assim, o personagem age em razão do seu sentir; raiva, ciúmes, inveja, ódio, remorso, culpa. Em nossa teoria, conseguimos mostrar que todo bom personagem é movido por esses tipos de paixões.

No seriado (não confundir com série) “The Good Doctor” ou “House”, por exemplo, o protagonista tem um dano na alma dele, mas também uma potência que o move. Mas ele nunca se transforma de um episódio para outro. Mas, nas séries, com os episódios interligados, e no cinema de longa-metragem, o personagem precisa, obrigatoriamente, sofrer transformações em seu sentir. Ele não pode ficar estático. No filme, é preciso que o personagem sofra pelo menos duas grandes transformações – e passe pelo o que eu chamo de curva da verdade em três atos. É o caminho da ilusão rumo à verdade. Mas o brasileiro não gosta da verdade (risos). Pesquisas constatam essa afirmação. Por isso, o grande interesse por este conhecimento no Brasil.

E por que isso não funciona no Brasil?

Foi essa questão, de que não sabemos desenvolver personagens, ainda no final dos anos 80, que me levou a esta pesquisa, esses anos todos, em busca de uma resposta. Levei três décadas para ter essa resposta, após anos e anos de pesquisa e estudo. E, após preparar também um documentário (“A Imagem do Brasil”) sobre o “ser brasileiro” sob o ponto de vista da Semiótica das Paixões, consegui perceber que o brasileiro refuta o sofrimento, e isso irá se refletir também na ficção que ele escreve. O personagem age, mas não sente, não tem alma.

Como disse o Contardo Calligaris, na Folha de São Paulo, a nossa sociedade é boçal. O cara está encostado num carro que não é dele, mas ele está lá, tirando onda de que é. Nós temos essa ideia de autoenganação, de cloroquina, mesmo sabendo que todos estão vendo que ele é um mentiroso. Nesta negação da verdade, nós trocamos a verdade de que somos imperfeitos por um “simulacro existencial” de que somos todos perfeitos. Não vemos que os bons personagens são gerados a partir de suas imperfeições, em uma jornada de “querer-ser” perfeito. Que eles tem apenas um desejo de perfeição. Todo bom personagem é imperfeito.

Por que o brasileiro não consegue enxergar a imperfeição nele mesmo? Numa das minhas abordagens, eu mostro que fizemos, para nós mesmos, um índice alto de felicidade. Na Finlândia, existe um alto índice de felicidade por causa da percepção de seus habitantes sobre a realidade, enquanto que nós temos esse alto índice de felicidade em razão da nossa falta de percepção de nossa realidade. E isso reflete muito na nossa ficção atualmente. Essa é a questão. Nossa ficção também sofre o reflexo de nossa fraca educação e falta de leitura, neste sentido.

Por que o cinema americano ou o cinema argentino dão certo? E as histórias de Guimarães Rosa e outros bons escritores? Porque os personagens são imperfeitos, como em “Big Little Lies” (HBO), por exemplo. A estrutura dramática da série são as imperfeições das personagens principais. Por que, por exemplo, “Central do Brasil” (1998) é um roteiro tão bem acabado? Porque fala de uma senhora imperfeita que vendeu uma criança. E que faz uma jornada para liquidar o seu sentimento de culpa. O filme ganhou prêmios pelo mundo em razão dos sentimentos da personagem que sensibilizaram de forma correta o espectador.

A lógica narrativa precisa levar o personagem à “verdade”, como é a narrativa americana, europeia, iraniana, enfim, a narrativa global. Menos para nós. O bom cinema, como eu analiso a criação de seus personagens em três filmes, “Coringa”, “Roma” e “Parasita”, mostra que a narrativa só é completa e sensível se forem exploradas, nas suas histórias, também, as emoções e o que sentem os personagens. E a curva emocional dos personagens é para leva-lo a uma verdade sobre sua trajetória, não uma falsa felicidade, um uma falsa realização. Por isso, “Big Little Lies” é uma série de sucesso.

[line]

A nossa comédia é e sempre foi chanchada. Não dá para sair disso. Deu e sempre dará resultado. Foi o Chico Anysio que disse isso uma vez, e nunca mais esqueci. É um patrimônio nosso.

[line]

Então “Central do Brasil” é uma rara exceção à nossa “regra maldita”?

Sim. Nosso cinema é bom. É forte culturalmente. O que digo é que pode se igualar a outras cinematografias se incluir essas questões que eu falei, do emocional. “Central” e os filmes do Kleber Mendonça Filho são exemplos do nosso excelente cinema. Em “O Som ao Redor” (2012), nós só conhecemos a verdadeira motivação do protagonista na última cena, mas ela move o filme inteiro. E os personagens são movidos por uma melancolia e uma certa apatia. Um espectador da Europa ou de qualquer outro lugar do mundo se identifica com esse sofrimento. Kleber é o nosso melhor cineasta na atualidade. É bom para o cinema brasileiro ter um protagonista como ele. Outro filme de que gosto muito, neste ponto de vista das passionalidades, é “Cinema, Aspirinas e Urubus” (2005), que trabalha muito bem o contrato que sempre existe entre dois personagens, neste caso, um brasileiro e um outro europeu. Temos bons exemplos, raros exemplos. Isso já é muita coisa.

Estamos falando de filmes mais autorais. Se pensarmos nas comédias brasileiras, tão populares, elas estariam no extremo oposto? Sintomatizam um pouco esse certo “orgulho” que o brasileiro tem de ser malandro, desleixado etc.?

A nossa comédia é e sempre foi chanchada. Não dá para sair disso. Deu e sempre dará resultado. Foi o Chico Anysio que disse isso uma vez, e nunca mais esqueci. É um patrimônio nosso. E sabemos fazer muito bem, mas para nós mesmos entendermos. Mas tem uma comédia, “Minha Mãe é uma Peça”, muito bem-sucedida em razão também das passionalidades de seus personagens. Nesta comédia, se joga com as imperfeições dos personagens. Por isso, faz tanto sucesso. Se as piadas fossem mais globais, o filme poderia até romper fronteiras, seria o primeiro. Porque ele trabalha com elementos universais da estrutura afetiva dos personagens, de uma mãe e seus filhos inúteis, mas que acabam ficando em segundo plano em uma comédia. Que por sinal é muito boa. Essa coisa do malandro é bem local, “carioca”, mas que representa bem o que todo um país pensa de si mesmo. Ser malandro e mentiroso, no Brasil, não é imperfeição. Isso nunca mudará.

No livro, você dedica grandes capítulos a três filmes recentes: “Coringa”, “Parasita” e “Roma”. No que cada um destes três filmes serve de bons exemplos para a sua teoria?

Eu os escolhi, porque eram os filmes que estavam acontecendo no momento. Foram os filmes mais premiados ultimamente. E, por coincidência, eles possuem todos os elementos teóricos que os tornam universais, ancorados na passionalidade dos personagens, mesmo aplicados em culturas diferentes, no cinema americano, no coreano e no mexicano. Nossa teoria é aristotélica, tem um modelo teórico complexo, mas lógico, chamado de “simulacro existencial” de cada personagem, onde ele desenvolve o seu mundo do sentir antes de suas ações. Com ele, vemos as estruturas invisíveis dos personagens e da narrativa, que antes não tínhamos acesso.

O simulacro existencial de Arthur, em “Coringa”, é formar uma narrativa em três atos, que vai de uma ilusão, no primeiro ato, com relação à mãe, a uma verdade, no terceiro ato, com relação ao que tinha planejado fazer no final de sua jornada, quando subisse ao palco como humorista, que seria se matar. Mas ele surpreende, gera uma surpresa e mata o outro. Ele se transforma de um sujeito calmo a raivoso e vingativo. Os personagens de “Roma” e de “Parasita” também são estruturados assim. Neste arco da verdade, que precisa aparecer no final.

Só para ter uma ideia desse teoria, aquela moça que aparece como namorada de Arthur, no filme “Coringa”, é fruto de sua imaginação dentro do seu simulacro, em que ele “antecipa um desejo de ter uma namorada e uma pessoa que lhe apoie e lhe diga que fez uma piada engraçada. Essa projeção desaparece, quando ele mata a mãe e perde potência. E, no simulacro existencial, ela desaparece, quando a “verdade” aparece.

Os famosos pontos de virada são estudados por nós como acontecimentos que surgem de surpresa e mudam o rumo da história e dos personagens, sendo que, no terceiro ato, existe um acúmulo de expectativa por uma surpresa maior, que precisa ser bem explorada para que funcione, e pegue o espectador desprevenido. Isso está presente nos três filmes. No final de “Parasita”, quando você acha que o personagem Kim vai matar o homem que acabou de matar a filha dele, ele ataca o patrão, porque ele desenvolveu, ao longo do filme, uma passionalidade da raiva e do rancor através do seu mal cheiro detectado pelo patrão. O primeiro ato do filme é uma comédia, o segundo, um drama e o terceiro, uma tragédia.

No “Coringa”, a cena de virada final é quando Arthur não se mata. Estava implicando isso desde o começo do filme, mas ele faz uma concessão e mata o seu destinador de poder e fama. Em “Roma”, no terceiro ato, a babá Cleo explode, no final do filme, em arrependimento e culpa por ter desejado que sua filha morresse, quando todos achavam que ela chorava, porque os filhos da patroa estavam se afogando. Foi uma surpresa, e o Cuarón sempre usa a paixão da culpa para formar a narrativa de seus roteiros e o desenvolvimento de seus personagens.

[line]

Nesta negação da verdade, nós trocamos a verdade de que somos imperfeitos por um “simulacro existencial” de que somos todos perfeitos. Não vemos que os bons personagens são gerados a partir de suas imperfeições, em uma jornada de “querer-ser” perfeito. Que eles tem apenas um desejo de perfeição. Todo bom personagem é imperfeito.

[line]

No livro, você comenta que a Teoria das Paixões foi adotada até por grandes marcas como Apple, Microsoft e Chanel. Como uma companhia desse porte pode usar a teoria para atrair mais clientes?

Quando a Semiótica das Paixões saiu, nos anos 90, um dos seguidores de Greimas, Jean-Marie Floch, usou essa semiótica para mostrar que a Chanel era uma grife que não vendia produtos – ela vendia paixões. Mais tarde, essa teoria foi adotada nas empresas do Vale do Silício. O consumidor consome dentro de uma escala de valores, que começa na utilidade e termina no mítico e no simbólico. Isso começou com a IBM, depois foi adotado pela Microsoft e, por último, pela Apple, que começou a usar ícones como Mahatma Gandhi e John Lennon em suas propagandas.

Quando alguém compra um carro, está comprando poder. Como eu potencializo o valor de uma gota de Chanel? Como eu boto um simples chinelo no pé e posso me sentir mais potente com isso? Você não consome um produto, mas uma potência, ou uma noção de liberdade. E isso está ligado a todo o conceito que a teoria propõe. Agora, eu a aplico, pela primeira vez, na narrativa de ficção. Esse conhecimento, dentro de uma Rede Globo, por exemplo, ampliaria demais o alcance de suas obras aqui e lá fora, como eu vi em uma reportagem com a Monica Albuquerque. Com isso, lá dentro, ela falaria diferente. Sua carteira aumentaria com a segurança de mais produtos dando certo e mais credibilidade nos lucros futuros de suas obras. É algo assim.

Um dos pontos mais interessantes que você fala é aquele em que faz uma curiosa relação entre a incapacidade de nós, brasileiros, lidarmos com as próprias emoções e a nossa falta de leitura. Como uma coisa se relaciona com a outra?

Estou fazendo um documentário sobre nós, brasileiros, como somos de “verdade”. A semiótica nos ensina que nós somos formados pela linguagem. E a leitura, o hábito de ler um livro bem estruturado, me dá uma linguagem melhor. Não existe uma fórmula mágica – eu tenho que entender o que o livro diz. Quando eu leio e compreendo um bom livro, transmito a mim uma boa estrutura das palavras e das imagens, ampliando o escopo da percepção. A falta de leitura do brasileiro, além de nos privar de uma boa linguagem para entender as narrativas complexas, nos deixa sem noção de nós mesmos. Isso eu tirei de pesquisas conceituadas. O brasileiro justamente é feliz, porque não tem percepção da realidade. Só não ficamos atrás da África do Sul, nesse item. Do resto do mundo, a gente não ganha. Quando dizemos que alguém é “sem noção”, é porque não tem a percepção do real. Na narrativa conduzida pelo personagem, o que conta é a percepção da “verdade”.

Neste documentário, um dos tópicos que mais chama a atenção, nas minhas pesquisas, é a “falta de confiança” que foi imputada pelo mundo a nós. Ninguém confia no brasileiro, e ele não confia em ninguém. Ele também mente muito – se um recenseador chega e pergunta se ele tem o hábito de ler, ele responde que sim. Nós já temos um dos menores índices de leitura do mundo, se você considerar que uma parte ali mentiu, esse número é menor ainda. Mas isso é um assunto social, é outra coisa.

Essa questão da verdade passa por nossas novelas. A nossa telenovela tem origem no telecatch (um tipo de luta livre) mexicano. É uma luta falsa, performática, que você assiste como sendo verdadeira. Na nossa novela, nenhum personagem tem a ver com a verdade – o autor inventa o que ele quiser. Eu coloco a Griselda (Lília Cabral) com três caras apaixonados por ela, em “Fina Estampa”, e não explico por quê, como foi que isso aconteceu. É tudo como se fosse uma mágica, que os personagens não tem “imperfeições”. É sintomático que, no Brasil, a gente não diga que quem escreve novela seja roteirista – ele é novelista. Mas “Avenida Brasil” foi escrito por roteirista. E deu certo. Foram bem usadas as paixões do ódio e da vingança. Só que agora a gente vê que nós estamos levando essa estrutura do telecatch para as séries e elas não estão dando certo, porque tiramos a alma dos personagens, como fazemos nas novelas.

Agora, nós temos muitas ferramentas para analisar os personagens por dentro. Eles têm que ir em direção a uma verdade – e, como já disse antes, isso para nós, brasileiros, é muito caro.