Filmes funerários

Jean-Claude Bernardet recorreu ao conceito de “arte funerária” para definir o que considera a vertente dominante no documentário brasileiro dedicado às cinebiografias. Durante debate no Festival Aruanda do Audiovisual Brasileiro, o pesquisador, professor da USP, cineasta e, agora, ator dos mais ativos, referiu-se a filmes “funerários” e não fúnebres (nesta categoria, há que se destacar “O Quarto Verde”, de François Truffaut).

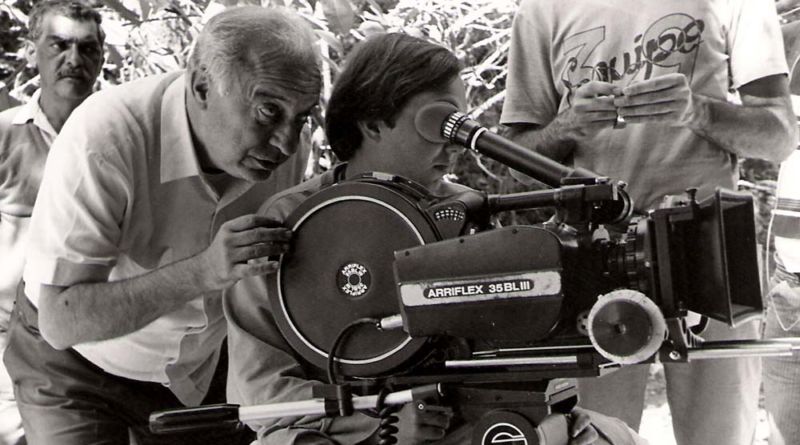

O autor do seminal “Cineastas e Imagens do Povo”, estudo sobre a presença de camponeses, operários e lúmpens em nossa produção documental, afirmou, no Aruanda paraibano, que nossos realizadores dedicam-se a traçar verdadeiras “hagiografias do morto”. Afinal, “eliminam as zonas de sombra” do biografado. Para exemplificar tal percepção, Bernardet citou o documentário “Roberto”, de Amílcar Claro, sobre o cineasta Roberto Santos (1928– 1987). O filme – avalia – constrói “uma verdadeira hagiografia de Roberto e ignora que, depois de fase de grandes realizações (“O Grande Momento”, “Matraga”), ele teve um final melancólico, bebia demais, sofria muito”.

Grande estudioso do cinema documentário, Bernardet é autor de outra ideia de grande fertilidade e acuidade: a de que nossos documentaristas evitam três assuntos fundamentais: o poder econômico, em especial o sistema financeiro, o poder dos meios de comunicação e as Forças Armadas.

A crítica aos filmes que se filiam à “arte funerária” é mais do que válida neste momento em que, graças a canais por assinatura (em especial o Canal Brasil, GloboNews, Curta!, Arte 1, Box Brazil, CineBrasilTV), multiplicam-se as cinebiografias documentais. Multiplicam-se, também, as ficcionais, em especial depois do estouro comercial de “Dois Filhos de Francisco” (5,6 milhões de ingressos), sobre a dupla Zezé de Camargo e Luciano.

Neste exato momento, estão em processo de produção, finalização ou lançamento, documentários (ou séries) sobre Racionais MC’s, Jackson do Pandeiro, Dorival Caymmi, Adoniran Barbosa, Aldir Blanc, Nei Lopes, Belchior, Luiz Melodia, Martinho da Vila, Jair Rodrigues, Arnaldo Antunes, Tito Madi, a banda Blitz, o grupo Azymuth, Baby Consuelo, Inezita Barroso, Zuza Homem de Mello, Leila Pinheiro, Emicida e Ultraje a Rigor.

O filme dedicado à banda de Roger Moreira, autor de “Nós Vamos Invadir sua Praia”, está pronto para estrear desde que participou do Festival In-Edit 2018. O diretor Marc Dourdin realizou documentário que conta a história oficial da banda (com suas diversas formações, todas em torno de Roger), dando destaque aos discos mais vendidos e às pequenas divergências entre os integrantes. E algumas irreverências juvenis (baldes de água colocados sobre a porta para dar banhos inesperados num produtor é a que mais diverte os ultrajantes). Em nenhum momento, o filme pergunta a Roger por que ele, como Lobão, tornou-se um roqueiro de direita. Hoje, o compositor e sua banda animam, no SBT, o programa de Danilo Gentilli (outro nome que optou pela margem direita). Artistas têm direito de tomar o rumo político que acharem justo, assim como o público tem o direito de ver o assunto posto em questão (e não escondido, como em “Ultraje”).

No terreno da cinebiografia ficcional, estreia, no próximo dia 14 de fevereiro, o longa “Minha Fama de Mau”, sobre a carreira, fase Jovem Guarda, de Erasmo Carlos. Breno Silveira, diretor de “2FF” deve assinar a cinebiografia de Roberto Carlos (cantor-compositor bem mais complicado que o parceiro gente-boa). A versão com atores de “Simonal” (com Fabrício Boliveira no papel-título) iniciou sua trajetória no Festival de Gramado e está prontinho para chegar ao público. Ney Matogrosso, que já foi tema de documentários, terá sua vida ficcionalizada. Mesmo caso de Gal Costa, de Hebe Camargo (cantora e apresentadora), dos Mamonas Assassinas e do cantor Leonardo (que fazia dupla com o irmão, Leandro, morto precocemente). E do guerrilheiro que incendiou o mundo, Carlos Marighella, cuja cinebiografia terá pré-estreia mundial em Berlim.

A análise de Bernardet sobre a “arte funerária” aplica-se, claro, aos filmes sobre artistas mortos. No Brasil, depois de morto – diz crença popular – todos viram santos. Mas o problema se estende também aos filmes sobre vivos. Neste caso, o artista quer que a cinebiografia (documental ou ficcional) mostre apenas os aspectos positivos de sua trajetória. Raros, raríssimos, são os que aceitam ver expostos na tela (dos cinemas ou da TV) seus momentos “sombrios”.

Quem zela pela higienização das biografias de artistas mortos são seus familiares. Quem, no Brasil, consegue realizar um filme sobre um cantor, compositor, escritor, cineasta ou artista plástico sem apoio da família?

No mesmo Festival Aruanda, em dezembro passado, o cineasta Hélio Pitanga, diretor de “Som, Sol & Surf – Saquarema”, contou que está preparando um longa-metragem documental sobre Dorival Caymmi. E garantiu contar “com apoio total da família, que já me abriu todos os arquivos”.

Marcos Abujamra, produtor de “Clementina”, sobre a cantora Clementina de Jesus, está cuidando da cinebiografia de Luiz Melodia, também em total parceria com os herdeiros do criador de “Pérola Negra”.

No mesmo caso, está a aguardadíssima cinebiografia de “Grande Othelo”, que terá direção de Lucas H. Rossi e produção de Ailton Franco, em parceria com a GloboNews e Canal Brasil. Para estruturar o filme, produção e direção tiveram que se entender com os herdeiros do parceiro de Oscarito.

A mesma GloboNews está patrocinando, entre 60 documentários que vem exibindo em horário nobre, filmes sobre Tom Jobim, Chacrinha (sim, com os mesmos produtores do longa ficcional “Chacrinha, o Velho Guerreiro”), Sidney Magal e Hector Babenco.

Marcus Fernando, que dirigiu inventiva cinebiografia de Torquato Neto (“Todas as Horas do Fim”), em parceria com Eduardo Ades, está agora ocupado com o compositor Aldir Blanc, autor, com João Bosco, de clássicos como “O Bêbado e a Equilibrista”. Neste novo filme, Marcus assinará a direção em parceria com o jornalista e pesquisador Hugo Sukman. Ele acredita que terão muita liberdade para realizar o filme.

“Faremos este trabalho juntos” – justifica – “porque nós dois conhecemos e entendemos a alma e obra do Aldir Blanc. Convivo com Hugo desde que nos conhecemos, há mais de 20 anos, na rua em que Aldir mora até hoje, a Garibaldi, na Muda. Convivemos muito com ele, eu produzi o show dos 50 anos de carreira de Aldir, no Canecão, e o Hugo, depois, escreveu um livro sobre o compositor, cronista e médico”.

Outro artista que está na ordem do dia é Belchior. Sua vida aventureira e cheia de mistérios será tema de documentário de Natalia Dias e Camilo Cavalcanti (não confundir com o diretor pernambucano de “História da Eternidade”). O autor de “Como nossos Pais”, que Elis Regina transformou em grande sucesso popular, será, também, um dos focos do filme que o cearense Nirton Venâncio realiza sobre o “Pessoal do Ceará”, geração que uniu Fagner, Ednardo, Fausto Nilo, Chico Pontes, entre outros.

O terceiro documentário sobre “o rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco” promete ser o mais original. E por que? Porque vai focar no disco “Alucinação” (1976), o mais famoso do artista cearense. Na direção do filme, Renato Terra, o irreverente cronista da Folha de S. Paulo e revista Piauí, codiretor do ótimo “Uma Noite em 67” e do problemático “Imperial” (ambos com Ricardo Calil). Para realizar o novo filme, Terra contará com dois codiretores, Marcus e Leo Caetano. Pedro Bial será produtor associado.

“Todas as músicas do disco Alucinação” – pondera Terra – “na ordem que Belchior gravou, formam um roteiro pronto”. No fornece “a crônica da geração 60 que quis um mundo mais amoroso e livre e foi capada pela ditadura e pelo vil metal. Minha ideia é coletar imagens da década de 70 e usar o disco como uma espécie de ‘narrador'”.

Neste exato momento, o documentarista cuida, com Ricardo Calil, da ampliação de “Uma Noite em 67” no formato série (a ser exibida pelo Canal Brasil). E faz a arqueologia das imagens ligadas aos temas abordados por Belchior nas dez canções gravadas com sua voz rascante (“A Palo Seco”, “Rapaz Latino-Americano”, “Velha Roupa Colorida”, “Alucinação” etc.).

O cineasta, dono de vertiginoso senso de humor, garante que o filme nada tem a ver com uma cinebiografia tradicional. Como buscará atmosferas de um tempo que passou – vale conjecturar –, poderá fazer de “Alucinação” algo semelhante à “cinebiografia” do ano de 1968, de João Moreira Salles (o belo “No Intenso Agora”). Ou não?

O sambista, pesquisador e escritor Nei Lopes também ganhará uma série para chamar de sua. Seus versos bem-humorados (ou líricos) e estudos sobre a cultura afro-brasileira serão registrados em dez episódios, a serem exibidos pelo canal Music Box Brazil sob o belo título “O Rio Negro de Nei Lopes”. Marcus Fernando colabora com pesquisa e roteiro. A direção será de PH Souza (que cinebiografou o compositor Cacaso, parceiro de Edu Lobo).

Os diretores de cinebiografias ficcionais costumam enfrentar os mesmos problemas de seus colegas dedicados a versões documentais. Os biografados (ou seus parentes) querem ficar bem na fita, seja qual for o registro.

Em contextos restritivos, uma família merece destaque pela liberdade que deu aos diretores de “Simonal – Ninguém Sabe o Duro que Dei” (documentário de Cláudio Manoel, Michel Lange e Calvito Leal, 2009) e a Leonardo Domingues (a ficção “Simonal”/2019).

Os três filhos do cantor não impediram os cineastas de abordarem momentos “sombrios” da biografia de Wilson Simonal (1938 – 2000). Em especial, a surra que encomendou, em plena ditadura militar, a agentes do DOPS. Estes receberam a incumbência de ministrar “corretivo” no responsável pela contabilidade do artista. O profissional “estaria roubando” o patrão. Não estava, mostram os dois filmes. O cantor gastava demais e vivia como se o dinheiro desse em árvore, fosse infinito. Os agentes da repressão política fizeram o diabo com a vítima (que foi barbaramente torturada).

No debate de “Simonal”, em Gramado, Leonardo Domingues sentou-se à mesa com os filhos de Simonal, Max Castro e Simoninha, também músicos (a discreta Patrícia preferiu ficar na plateia). O diretor, estreante na ficção, travou. Já no Festival Aruanda, em João Pessoa, defendeu o filme sozinho. Respondeu com segurança a todos os comentários e perguntas. E deixou a entender que os filhos do cantor não queriam que o pai aparecesse batendo na esposa (a louríssima Tereza, interpretada por Isis Valverde). Afinal, a mãe estava viva.

Leonardo refletiu sobre a proposta e argumentou que as brigas do casal eram, sim, matéria do filme e que seria um anacronismo se as realizasse dentro da moral de nossos dias. Mas fez justiça ao comportamento dos filhos de Simonal: “eles não interferiram em nada na concepção do filme, não indicaram atores, não pediram para atenuar a história do contador, nem o lado mulherengo do cantor”. Só – reafirmou – “me pediram que tratássemos a cena de violência doméstica com discrição, para não ferir, duas vezes, Tereza”.

O cineasta, que montou o documentário “Ninguém Sabe o Duro que Dei” – fez questão de dizer que ele mesmo quis filmar a sequência da agressão “sem nenhum sensacionalismo”, tanto que Simonal aparece de costas (há mais sugestão, que demonstração explícita de violência). “Nosso tempo”, pondera Leonardo, “é, felizmente, muito sensível a agressões à mulher”.

Outra questão polêmica nos dois filmes dedicados a Simonal tem a ver com a negritude. Se ele fosse branco, teria se tornado um “anjo caído” em desgraça? Fabrício Boliveira e os filhos de Simonal têm certeza que “não”. Sua “desgraça” seria bem menor ou inexistiria. Leonardo vê a questão com mais nuances. Mas está feliz com o resultado do filme que realizou, em especial com os dois planos-sequência (o que abre o filme e mostra a chegada do high society carioca a uma casa noturna, e a saída de Simonal do palco para ir tomar cafezinho num bar, enquanto a plateia segura o show no gogó).

O diretor de fotografia, Pablo Baião, que comandou os dois trabalhosos planos-sequência, fez a alegria de Leonardo Domingues, formado em Cinema pela UFF. Os dois captaram as luzes e sombras que marcaram a vida de Wilson Simonal.

ALGUMAS CINEBIOGRAFIAS:

. “Minha Fama de Mau”, de Lui Farias

. “Simonal”, de Leonardo Domingues

. “Meu Nome é Gal”, de Lô Politi e Dandara Ferreira

. “Belchior”, de Natália Dias e Camilo Cavalcanti

. “Alucinação” (Belchior) – De Renato Terra, Marcos e Leo Caetano

. “Jackson do Pandeiro”, de Marcus Vilar e Cacá Teixeira

. “Aldir Blanc”, Marcos Fernando e Hugo Sukman

. “Tito Madi, Tempo de Amar”, de José Maria Bezerril

. “Zuza Homem de Jazz”, de Janaína Dalri

. “Leila Pinheiro”, de Carol Beiriz

Por Maria do Rosário Caetano