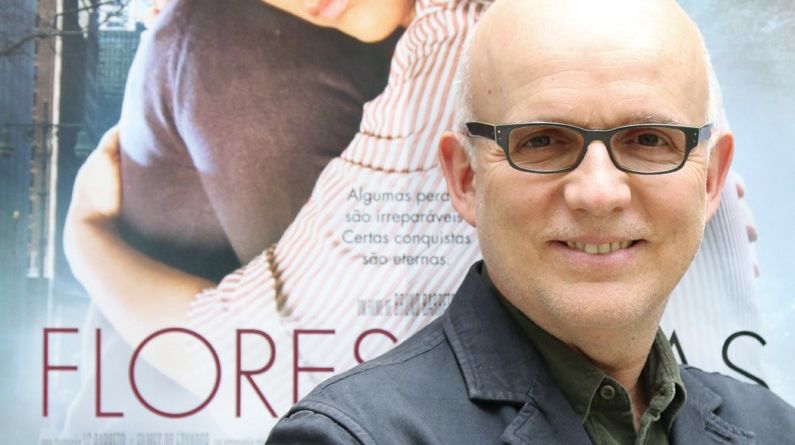

Entrevista exclusiva com Bruno Barreto

Bruno Barreto é um nome forte no cinema brasileiro. Sua filmografia atravessa quatro décadas, e faz parte da história do cinema brasileiro, especialmente “Dona Flor e seus Dois Maridos” (1976), que foi a maior bilheteria do cinema brasileiro por 34 anos, desde a chegada de “Tropa de Elite 2” em 2010. Fluminense, nascido (em 1955) e criado na cidade do Rio de Janeiro, Bruno viveu nos EUA, por quase duas décadas, boa parte ao lado da então mulher, a atriz Amy Irving. Mas há sete anos vive em São Paulo, “porque vi que o Rio se tornara uma cidade muito provinciana, enquanto São Paulo ficava cada vez mais cosmopolita. Quem se muda do Rio para São Paulo, troca beleza por estímulo”, afirma o diretor em entrevista exclusiva à Revista de CINEMA.

Neste bate papo com a jornalista Maria do Rosário, Bruno se abre e conta os bastidores dos três filmes que está realizando e como foi sua vida nos Estados Unidos e a relação com grandes nomes do cinema mundial. O diretor recebeu a Revista de CINEMA no Palacete Manaus, na Rua dos Franceses, na Bela Vista paulistana. O encontro se deu sob árvores frondosas do quintal da bela mansão, um dos principais cenários de “Super Crô”, filme protagonizado por Marcelo Serrado. O ator revive o homossexual que fez imenso sucesso na novela “Fina Estampa”, da Rede Globo. Bruno está envolvido com três filmes: “Super Crô”, comédia em fase de produção, “Flores Raras”, que ele lança em agosto, e “João – O Milagre das Mãos”, em pré-produção, sobre a paixão compulsiva do maestro João Carlos Martins pelo piano.

Bruno revela os bastidores de “Flores Raras”, fala do boom da comédia brasileira, da era de ouro das séries de TV norte-americanas e inglesas, de seu próximo projeto (“João”), e, com prazer, relembra histórias vividas por ele ao lado de Federico Fellini, Elia Kazan, Milos Forman e Marcelo Mastroianni. Bruno surpreende ao afirmar que não se sente um americanizado filmando no Brasil e que o filme derivado de uma telenovela, “Super Crô”, é um projeto pessoal, de sua iniciativa.

Revista de CINEMA – Em 40 anos de carreira, você realizou 20 longas (contando com “Super Crô”, em produção). Se considerarmos “Dona Flor” uma comédia, você realizou mais três filmes do gênero (“Voando Alto”, “O Casamento de Romeu e Julieta” e “Caixa 2”). O que o levou à comédia, neste momento? O boom, vivido pelo gênero, nas bilheterias? Onde você encontrou motivação para realizar um filme como o “Super Crô”?

Bruno Barreto – “Dona Flor” é uma comédia sim. Além de “Voando Alto”, “O Casamento de Romeu e Julieta” e “Caixa 2”, acrescento “Romance da Empregada”, que não deixa de ser uma tragicomédia. Não tenho nenhum preconceito contra a comédia. Tenho certeza: trata-se do gênero mais difícil de todos. Há uma história que gosto de repetir, pois me deliciei com ela quando me contaram: um crítico foi visitar um ator da época do Shakespeare, em seu leito de morte. Perguntou a ele como estava enfrentando aquele momento difícil. O ator respondeu: “morrer é fácil, fazer comédia é que é difícil”. Ainda não fiz uma comédia extraordinária. Estou tentando. Embora a maior parte dos meus filmes seja composta de dramas, hei de fazer uma comédia extraordinária que, para mim, é fruto da soma de Jerry Lewis e Jacques Tati.

Revista de CINEMA – Mas “Super Crô” tem cara de projeto caça-níquel! É isso?

Barreto – De forma alguma. Podem pensar que é filme de mercado, que me chegou de encomenda. Só que estão muito enganados. Este projeto é meu. Venho conversando há muito tempo com Marcelo (Serrado), pois faremos juntos um longa-metragem sobre a compulsão de João (o pianista João Carlos Martins) para ser um virtuose do piano. Nas nossas conversas, falávamos de Crô, o personagem que ele interpretou na novela “Fina Estampa”. Eu propus que fizéssemos uma série protagonizada por ele. Vamos fazer a série, mas antes, quis fazer um longa. Para mim, o personagem tem muito de Jerry Lewis, um ator que eu adoro. Sou admirador convicto de “The Ladie´s Man” (“O Terror das Mulheres”, 1961).

Conversei com Aguinaldo Silva, autor de “Fina Estampa”, e falei do meu interesse em realizar um longa-metragem e uma série com Crô. Ele ficou entusiasmadíssimo. Trocamos ideias para o roteiro e avisei que queria realizar um filme na linha do “The Ladie’s Man”. Ele me disse que o filme do Jerry Lewis havia sido uma de suas inspirações ao criar o personagem. Citei outras comédias que me interessam muito: “Na Roda da Fortuna”, dos irmãos Coen (1994), “As Grandes Aventuras de Pee Wee” (Tim Burton, 1985), falamos das comédias de Pietro Germi…

Revista de CINEMA – Então, trata-se de um filme do qual você é também roteirista?

Barreto – Antes de lhe responder, quero lhe contar uma história. Mastroianni me levou para conhecer Federico Fellini, que estava filmando “Et La Nave Va”, em 1983. No meio de nossas conversas, Fellini falou de Pietro Germi, de quem fora assistente. Ele disse que Germi só não foi um diretor tão famoso quanto Mario Monicelli, porque não era membro do PCI (Partido Comunista Italiano). Germi deixou o roteiro de “Amici Miei” (“Meus Caros Amigos”, 1975) prontinho e o filme todo estruturado. Não o dirigiu porque morreu. Mario Monicelli realizou o filme e o colocou entre os clássicos da comédia! Quanto ao roteiro de “Super Crô”, ele será assinado por Aguinaldo Silva. Participo ativamente do roteiro dos meus filmes, mas não os assino. Para que um diretor seja creditado como roteirista, nos EUA, ele tem que escrever 51% do roteiro. Quem arbitra a autoria de um roteiro é o sindicato da categoria. Um filme terá dois ou três roteiristas se 31% dele for escrito pelo profissional que exige o crédito. Concordo e aplico este procedimento.

Revista de CINEMA – Por que você, depois de sua estada nos EUA, preferiu São Paulo ao Rio, cidade onde nasceu e realizou a maioria dos seus filmes?

Barreto – Porque sempre adorei São Paulo. Antes de me mudar para os EUA, realizei aqui “Além da Paixão”, filme protagonizado pela Regina Duarte. Quando voltei dos EUA, depois de 18 anos lá, vi que o Rio se tornara uma cidade muito provinciana, enquanto São Paulo ficava cada vez mais cosmopolita. Certa vez, num jantar, promovido pelo Sindicato dos Diretores, em Los Angeles, sentei-me ao lado de Milos Forman. Sabe aqueles jantares feitos em grandes salões de hotéis, com comida horrível, fria, no qual colocam seu nome numa plaquinha, em mesa que você nem sabe qual é? Se você é, então, um dos 20 diretores da Costa Leste (Nova York) fica ainda menos à vontade, pois os de “casa” são os diretores da Costa Oeste (Los Angeles), presentes em maioria absoluta. Sabe o que Milos Forman me disse: “se você mora sete ou oito anos fora de seu país de origem, não tem jeito, você vira um imigrante para sempre, vira um estrangeiro em qualquer lugar do mundo”. Gosto de Nova York porque é uma cidade de estrangeiros. São Paulo está mais para Abu Dabi, Dallas, é cafona e ostentatória, mas em compensação tem um sentido cultural muito vivo, um dinamismo que me atrai. Estou aqui há sete anos e muito satisfeito. Sabe o que disse o Paul Simon? Sim, o compositor. Disse que quando nos mudamos de LA para NY trocamos um espaço por um estímulo. Pois eu adapto o que ele diz: “quem se muda do Rio para SP, troca beleza por estímulo.

Revista de CINEMA – Você costuma citar os dramas “Romance da Empregada”, “Atos de Amor” e “Última Parada 174” como seus preferidos. Você acha que estes são os filmes nos quais deu o melhor de sua criatividade?

Barreto – Não é isto. Dou o melhor de mim em todos os meus filmes. Mesmo nos ruins. Se não fosse assim, não valeria a pena fazer. O trabalho, o desgaste, é o mesmo. Há filmes que fogem do controle, resultam aquém do que esperávamos. Digo que “Romance da Empregada”, “Atos de Amor” e “174” são meus filmes que estão acima da média, fora do ordinário. Têm bons roteiros, histórias interessantes, o viés que utilizei para narrá-los se materializou na imagem, a equipe foi bem dirigida. Sim, porque um diretor é um maestro, um condutor. E há os atores, todos excelentes nestes filmes: Betty Faria, Dennis Hopper, os jovens de “174”. Vistos em perspectiva, estes são os meus três filmes que fugiram do ordinário. Não são os mais bem-sucedidos. “Dona Flor” foi um imenso êxito de bilheteria, “O que é isso, Companheiro?” concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro!

Revista de CINEMA – Você sempre cita François Truffaut como um de seus cineastas preferidos. No quadro de referências de “Flores Raras” você cita Elia Kazan e Douglas Sirk. Estas são suas maiores influências? Como elas podem ser percebidas em “Flores Raras”?

Barreto – Truffaut é realmente meu cineasta preferido. Esperava com muito prazer cada novo filme dele. Kazan também foi sempre um cineasta apaixonante, um mestre na direção de atores. Ele e Douglas Sirk são opostos: um para antes, o outro avança. Vai, vai… Quando você pensa que o melodrama vai se instalar na narrativa do Kazan, ele o interrompe. Já Sirk não quer nem saber, vai fundo. Nunca chorei tanto no final de um filme quanto chorei em “Vidas Amargas” (1955). Quando conheci Elia Kazan, no Rio, num festival internacional, contei isto a ele. O Fabiano Canosa trouxe Kazan ao Rio, para uma homenagem e mostra-restrospectiva. Me lembro que assistimos, juntos, a uma cópia novinha de “Splendor in the Grass” (“Clamor do Sexo”, 1961). Depois, ele foi jantar na minha casa. Mostrei “Além da Paixão” para ele. Sabe o que ele me disse sobre os atores? “A gente nunca deve ter certeza absoluta do que um ator está sentindo, só devemos desconfiar. Esta é a diferença entre uma boa atuação e uma atuação over. Se tivermos certeza absoluta, o ator estará superatuando”. Nós, Amy e eu, moramos na mesma casa em que ele morou. Quando ele recebeu um Oscar honorário da Academia, muitos cineastas (inclusive Spielberg) sentaram-se em cima das mãos para não aplaudi-lo. Eu não, eu o aplaudi, pois ele é grande. À nossa casa, que fora dele, chegaram muitas cartas para ele. Não as abri, claro. Mas uma veio aberta e eu li o que estava escrito, dizia que ele “devia estar morto”. Sabe o que Joseph Losey (1909-1984), um cineasta a quem admiro muito, disse quando perguntaram a opinião dele sobre Kazan? “Não tenho nada contra ele, mas se estiver dirigindo um carro e ele passar na minha frente, eu não desvio”. O Losey foi vítima do macarthismo!

Revista de CINEMA – Você se conteve, em “Flores Raras”, como Kazan, ou disse “vai, vai”, como Sirk?

Barreto – Houve um ou outro momento em que eu assumi o “vai, vai” (risos). Na sequência em que Mary (Tracy Middendorf), ao perder Lota para Bishop, sente que seu mundo desaba e vai começar a chorar, a natureza chora por ela. Vem aquela chuva torrencial. É meu momento Sirk. Minha homenagem a “Palavras ao Vento”. Há outro momento, quando Lota (Glória Pires) e Elizabeth Bishop (Miranda Otto) brigam na praça pública, em Ouro Preto. Sei que Bishop era contida e privada. Mas entendi, ao mesmo tempo, em que não traísse a essência dela, mas que mostrasse a emoção que havia dentro dela. Afinal, ela escreveu poemas emocionantes. Mas eu quis emocionar, sem manipular. Admiro Sirk como o Almodóvar, paixão assumida. Sirk poetizava o drama, quando ia descambar para o melodrama. Ele criava uma metáfora, gerava poesia. Às vezes, criava uma poesia, digamos, pueril, mas na maioria das vezes gerou poesia de imensa qualidade.

Revista de CINEMA – A atriz Amy Irving, sua ex-mulher, apaixonou-se por “A Arte de Perder”, monólogo dramático de Marta Góes, a ponto de encená-lo em palco norte-americano. Por que, ao filmar a relação entre a poeta Elizabeth Bishop (1911-1979) e Lota Macedo Soares (1910-1967), você preferiu o recorte, mais amplo, de Carmen Oliveira no livro “Flores Raras e Banalíssimas”?

Barreto – Amy e eu nos separamos depois de um casamento de 15 anos. O monólogo de Marta Góes realmente a tocou muito. Fomos juntos, Marta, Amy e eu, visitar a casa de Bishop, em Ouro Preto. Costumo brincar que, em meu casamento com Amy, eu me sentia uma espécie de Bishop invertida. A grande poeta norte-americana, que ganharia o Prêmio Pulitzer, desembarcou no Brasil, nos anos 50, frágil, angustiada. Viveu um romance com Lota que durou 15 anos. Elas eram como água e óleo. Por Bishop, Lota interrompeu seu romance com sua então companheira, Mary. No filme, vemos Bishop se fortalecendo, tornando-se uma mulher decidida, enquanto Lota se fragilizava. Bishop tomou a decisão de regressar aos EUA e seguir com sua vida. Lota, tão forte e decidida quando elas se conheceram, não suportou a perda. O recorte de Marta Góes centra-se, principalmente, no choque cultural que o Brasil causa a uma poeta norte-americana, angustiada, que vem parar nos trópicos. Nosso filme tem alcance mais amplo, aborda muitas outras questões. Marta nos ajudou no início do projeto, que começou há uns 15 anos, quando Lucy Barreto comprou o direito de filmar o livro de Carmen Oliveira. Depois, pedi a Carolina Kotscho que escrevesse o roteiro. Por fim, entrou Matthew Chapman, que deu a versão final ao projeto. Tivemos também colaboração de Julie Sayres.

Revista de CINEMA – O roteirista e cineasta britânico, Matthew Chapman, bisneto de Charles Darwin, conhece bem o relacionamento entre anglo-saxões e brasileiros, pois é marido da atriz carioca-cearense Denise Dummont. Você o chamou por isto?

Barreto – De forma alguma. Eu o conheci porque ele é casado com a Denise, grande amiga, mas o convidei porque sou admirador dos roteiros dele. Conheço muitos, inclusive não-filmados, que são excelentes. Vi o trabalho dele em “Consenting Adults” (Só para Adultos”, do Alan Pakula), em “O Júri”, para mim a melhor adaptação do John Grisham, vi o filme “A Tentação”, que ele escreveu e dirigiu, com a Liv Tyler no elenco. Uma história muito boa. Ele é capaz de escrever histórias complexas, sem apelar para simplificações.

Revista de CINEMA – No filme, Lota adota uma criança para realizar o sonho de Mary, que queria ser mãe. Esta adoção é real ou foi uma licença poética?

Barreto – Na verdade, Lota e Mary adotaram quatro meninas. Conheci duas delas: Mônica e Clara. No Brasil, nos anos 50, era muito comum “adotar” crianças de famílias pobres. Mas tratava-se de uma adoção informal. Não havia papel passado, registro em cartório. Tanto que uma das meninas adotadas por Lota e Mary solicitou, anos mais tarde, cidadania norte-americana, já que era filha de Mary, cidadã dos EUA. Mas a cidadania foi negada, porque não havia registro que desse a ela a condição de filha legítima de Mary.

Revista de CINEMA – Lota recebe Elizabeth Bishop numa casa maravilhosa, um verdadeiro paraíso, na região serrana do Rio. Vocês filmaram na casa que era de Lota?

Barreto – Não, porque a casa, hoje, está caindo aos pedaços. Tentamos, muitas vezes, visitá-la, mas não foi possível. Nunca deixaram. Como Elizabeth Bishop era uma “pegadora”, creio que deixou muitas viúvas no Brasil. Por isto, buscamos, para o filme, uma casa que trouxesse a essência modernista. Escolhemos uma mansão desenhada por Oscar Niemeyer, com jardins de Burle Marx. O estúdio que Lota constrói para Bishop trabalhar e desfrutar da exuberância da paisagem tropical foi todo cenografado para o filme.

Revista de CINEMA – A reconstituição de época de “Flores Raras” (anos 1950 e 60) exigiu esforços extraordinários, não? Como foi a recriação do paisagismo gigantesco como o Aterro do Flamengo, houve algumas facilidades trazidas pela recriação digital?

Barreto – Desde que encontrei o ponto central do filme – a história de uma mulher frágil e angustiada, que vai se fortalecendo e tornando-se uma pessoa decidida, enquanto sua companheira, forte e decidida, vai se fragilizando – deixei claro que não queria uma direção de arte (e de época) que chamasse muita atenção. Queria um filme atemporal, pois esta história pode se passar em qualquer época. Claro que o filme se passa nos anos 50 e 60, que a construção do Aterro do Flamengo é importantíssima na narrativa, que nossos diretores de arte e figurinistas deram o melhor de suas capacidades, mas fiquei feliz quando mostramos o filme a espectadores em sessão-teste e, nos cartões-resposta, muitos registraram que nem parecia tratar-se de um filme de época.

Revista de CINEMA – “Flores Raras” é uma história de amor entre duas mulheres. Amores homossexuais costumam atingir públicos restritos. Que cuidados você tomou para não deixar seu filme restrito ao gueto?

Barreto – Não me preocupei com isto. Fiz o filme que queria fazer. Para mim, esta história poderia acontecer entre homem e mulher, dois homens ou duas mulheres, que é o caso. Minha motivação era lidar com a questão da perda, o forte ficando fraco e o fraco ficando forte. Cada vez mais, e já estou no meu vigésimo filme, me convenço que só devo iniciar um filme quando encontro seu verdadeiro foco, o conceito que o estrutura. Que vetor, que viés quero abordar? Quanto mais claro eu tiver este conceito, melhor será o filme. Não podemos querer abraçar mais de um viés. Tem que ser como uma pirâmide. Pode haver uma base variada, mas tudo tem que convergir ao essencial.

Revista de CINEMA – Você se preocupou em fazer um filme que dialogasse com plateia mais ampla e por isto evitou cenas de sexo mais ousadas? Você não acha que o cinema brasileiro anda muito pudico?

Barreto – Não acho que anda pudico não. Veja os filmes do Cláudio Assis. No meu filme, a sexualidade entra na medida certa. Quis mostrar e mostrei a atração que Bishop e Lota sentiam uma pela outra. Se elas viveram juntas por 15 anos, isto significa que havia uma grande atração sexual entre elas, vindas de mundos tão diferentes.

Revista de CINEMA – O elenco é um dos pontos fortes do filme. Glória Pires está ótima na pele de Lota, e a australiana Miranda Otto é uma Bishop das mais convincentes. Dirigir atores é um de seus maiores prazeres?

Barreto – Dirigir atores é meu maior prazer. E escolher atores. Não abro mão destas escolhas. Aliás, posso dizer que sou o único diretor brasileiro que mandou Fátima Toledo embora. Sei que ela é uma bruxa iluminada. Nossa separação em “Última Parada 174” se deu de forma amigável. Ela estabeleceu que nos ensaios com os jovens que fariam o filme, todos atores amadores, eu só podia aparecer uma vez por semana. Sabia da importância do trabalho dela, da competência dela. Mas não podia concordar com este método. Chamei os irmãos Blat para me ajudar. Não podia abrir mão do que mais me dá prazer: dirigir atores e colocar música no filme. A atuação de um intérprete é algo imprevisível, mágico, algo que nos arrepia, surpreende. Claro que a gente acerta e erra em algumas escalações, mas não me privo deste prazer. Para mim, o produtor de elenco é tão importante quanto o roteirista. Não faço filmes sem ensaios. Claro que não posso fazer como Mike Leigh, que passa seis meses ensaiando e criando diálogos com seus atores até chegar a resultados maravilhosos, orgânicos. Mas faço tudo para dispor do maior prazo possível, dentro das condições de produção de que disponho. Jamais marco um ator em função da câmara. A câmara é que se coloca em função do ator. Quando cheguei ao projeto de “Flores Raras”, Glória Pires já estava escalada para ser Lota. Este projeto, que nasceu da vontade de minha mãe, só me envolveu bem mais tarde. Mas logo percebi que não havia mesmo outra atriz para o papel. Lota é ela. Para o papel de Elizabeth Bishop, pensamos primeiro na britânica Emily Watson. Achávamos, Lucy e eu, que ela era a atriz ideal. Não deu certo. Chegamos a Miranda Otto, e concluímos que ela é a Emily Watson australiana. Ficamos muito felizes com o desempenho dela.

Revista de CINEMA – A Imagem Filmes estima 700 mil espectadores para “Flores Raras”, enquanto Luiz Carlos Barreto espera passar de dois milhões. Você, frente ao desempenho de seus outros 18 filmes lançados, formulou um número-expectativa?

Barreto – É tão difícil imaginar quantos espectadores um filme dará. Qual é seu público-alvo? Tenho profundo respeito pelo trabalho da Imagem Filmes. Os irmãos Abrão e Marco Scherer são produtores e distribuidores muito sérios. Foi ótimo trabalhar com eles. Abrão, que é cinéfilo, deu sugestões pontuais para o filme, todas muito pertinentes. A estimativa deles, os profissionais que vão vender o filme, que têm o conhecimento e a sensibilidade do mercado, que coproduziram e vão distribuir “Flores Raras”, me parece mais ponderada. Meu pai é um otimista inveterado, sempre espera milhões de espectadores.

Revista de CINEMA – Bruno, o país vive a euforia da produção para TV, neste momento em que lei recente reserva três horas, por semana, de produção nacional em canais por assinatura. Você, que dirigiu episódios de “Amor em Quatro Atos”, inspirados em canções de Chico Buarque, vive esta mesma euforia? Tem projetos para a TV paga em andamento? Você também acha que as séries norte-americanas e inglesas são, hoje, melhores que os filmes de Hollywood?

Barreto – Acho que a TV está vivendo uma fase maravilhosa. Nos EUA, na Inglaterra e até no Brasil. Estamos começando na produção de séries, mas temos trabalhos muito bons. Sou fã de “Tapas e Beijos”, da Globo. Uma série maravilhosa. Gosto muito, também, de “A Grande Família”. Faço questão de ver telenovelas e séries. Tenho para mim que, no Brasil, a teledramaturgia é coisa muito séria. No campo do entretenimento, as telenovelas cumprem papel importantíssimo. Não se pode ignorá-las. Adorei “Avenida Brasil”. Havia momentos de excelência nesta narrativa. Texto bom, atores excelentes, direção criativa. Há cenas, em “Avenida Brasil”, que nada fica a dever ao cinema. São requintadas, sem cortes, nada de plano e contraplano. São cenas que são eficientes do ponto de vista da narrativa, nada a ver com o exibicionismo de um certo diretor de TV, que prefiro não citar. No terreno de nossas séries, quero destacar “Filhos do Carnaval”, excelente; “Som e Fúria”, do Fernando Meirelles, também muito boa. Gostei de “Antônia”. Concordo com o Robert Mckee, que disse que a melhor dramaturgia audiovisual, hoje, está na TV e não mais nos filmes. Nos EUA, você tem de dez a 15 filmes construídos com personagens e narrativas densas. O resto é parque de diversões, coisa sensorial. Vou sim realizar muita coisa para a TV. Tenho muitos planos. Três projetos estão bem encaminhados. Um deles é a série do Crô.

Revista de CINEMA – Terminando “Super Crô” e lançando “Flores Raras” você dá início ao filme sobre João Carlos Martins?

Barreto – No ano que vem, no primeiro semestre, Marcelo Serrado e eu começamos o filme “João”. Por que estou tão empenhado neste projeto? Porque ele fala da compulsão de um homem. Da compulsão que o moveu e quase o destruiu. Esta compulsão, no artista, é ainda mais apaixonante, pois ele tem uma imensa necessidade de reconhecimento. João Carlos Martins tornou-se um dos dois maiores intérpretes de Bach. Ele e Glenn Gould. Veja que fascinante: ele era virgem quando fez seus primeiros concertos. Canalizou toda a sua libido para isto, para o piano. As consequências vieram. As lesões do esforço repetido, que ele não soube administrar, acabaram por imobilizar seus dedos. Nos intervalos de sua carreira, se envolveu em situações difíceis, caso das complicações políticas que teve com Paulo Maluf. Era um compulsivo. E os compulsivos são grandes personagens.

Por Maria do Rosário Caetano